-

ちょっと細かい話 『貴腐ブドウの収穫』

ワインを学んでいくと、細かい所が気になってしまい、調べているうちに、全体の概要を学ぶ時間を取られてしまう事はよくあります。全体を学ぶ事も大事ですが、細かい所をあれこれ調べていくのも面白いものですね。 今回は、以前から気になっていた貴腐ブドウの収穫方法について、あれこれ考えてみたのでまとめてみます。

by Wine-Link

最終更新日:2022-07-21

粒で収穫?

ブドウは、通常、房ごとで収穫していくものですが、貴腐ブドウは粒で収穫する、と言われていますね。「粒で、ってどういうこと?」、「本当に粒で収穫しているの?」と思われた方もおられるのでは無いでしょうか?

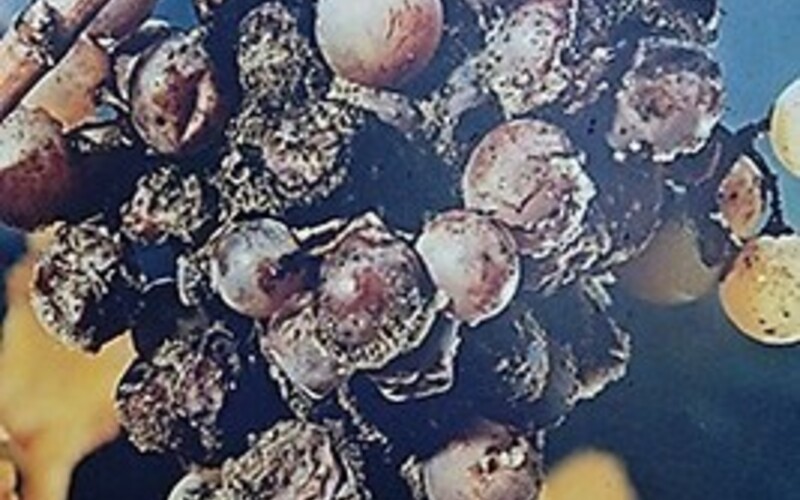

多くの貴腐ワインに使われるブドウは、房全体に均等に貴腐菌が作用して(※以降、貴腐化と呼んでみます)、全粒が同じように貴腐化する訳では無く、貴腐化が終わった粒、貴腐化中の粒と、全く貴腐化していない粒が混在しています。なので、ベストに貴腐化したブドウだけ収穫するとなると、粒ごとになります。

写真:【このように、ひと房に様々な貴腐化レベルの粒が混在する】

しかし、これに関しては、各産地、各生産者によって、どうもばらつきがあるようです。私の分かる範囲ですが大きく3つに分けてみたいと思います。

パターン① 房ごと収穫する

ひと房の、ある程度の割合の粒が貴腐化した段階で、貴腐化していない粒も含め丸ごと収穫するパターンです。値ごろな価格で販売されているワインは、そのように収穫を行っていると思います。

生産者に直接収穫の様子を見せてもらった訳では無いのですが、以前、ボルドーの値ごろなアペラシオンの生産者が、「うちの貴腐ワインは、貴腐ブドウの使用比率は30%位かな」という話と、収穫の写真などを見ていると、そう思います。

貴腐ワインとしてグレードが落ちる感じがあるかもしれませんが、貴腐化されていないブドウが入る事で程良い酸味が確保されるという利点があります。酸と糖と貴腐菌による作用が上手くバランスが取れれば、貴腐ブドウの比率が低いのは利点にも変えられると思います。

パターン② 房の一部分を収穫する

以前、シャトー・ディケムに、収穫方法を詳しく聞いた事があるのですが、例えば、房の中の、下三分の一の粒群が、貴腐化が概ね終わっていたら、その三分の一の部分をまとめてカットして収穫するのだそうです。

この場合、厳密にいうと、『粒での収穫』では無いですね。『房の一部を収穫』、です。房の状態次第では、粒で収穫する事もある、とは言っていました。

房の、ある部分をまとめてカットして収穫するので、貴腐化していない粒も一部入ります。この房を三分の一でカットしていくのか、もう少し、貴腐化が進んでいない辺りを含んで二分の一までをカットするのか、で、ワインの貴腐感のレベルが変わるのだと思います。ここは各生産者の判断ですね。ディケムでも、貴腐化されていない粒が程ほどに入るのは、酸度が加わるという良さがある、ととらえている、との事でした。ソーテルヌの生産者の多くはこのパターンだと思います。

ちなみに、1回目に房の一部を収穫した後、タイミングを見計らい、2回目、3回目と、何回かに分けて、房の残りの部分を収穫していきます。複数日に分け、何度も同じレーンを収穫してまわる訳です。

写真:【このレーンを何回も収穫に通る】

パターン③ 本当に粒で収穫する

トカイのエッセンシアや、生産量の少ない、こだわりのある生産者は、本当に貴腐化した粒のみを集めています。

集めている、という書き方をしたのは、樹にぶらさがっている房から粒でつまみ取る方法と、房で収穫してから、貴腐化した粒とそれ以外に分ける作業を行っている場合と両方あるから、『粒のみを集めている』、という表現になりました。

ドイツのトロッケンベーレンアウスレーゼもこの後者の方法の生産者が多いと思います。房で収穫したブドウを、カビネット用、アウスレーゼ用と分ける際に、貴腐化した粒だけを分けて、その粒群をトロッケンベーレンアウスレーゼ用に使う、という方法です。

樹になっている房から粒ごとに収穫する、という場合も、複数日に分けて、同じレーンを何回も収穫するので、大変な作業です。

収穫回数と収穫の期間

収穫が何回かに分かれる、となると、収穫のスケジュールはどんな感じになるのか?

参考までに、シャトー・ディケムの収穫の回数、期間などのデータが手持ちにあったので、書き出してみます。

写真:【朝日をあびて輝くシャトー・ディケムのシャトー』

【1987年ヴィンテージ】

1回目の収穫:9月30日〜10月9日 10日間

2回目の収穫:10月12日〜19日 8日間

3回目の収穫:10月20日〜23日 4日間

4回目の収穫:10月26日〜27日(?ちょっとあやふや) 2日間?

5回目の収穫:11月2日〜6日(?ちょっとあやふや) 5日間

⇒約9週間にわたる、29日間

【1990年ヴィンテージ】

1回目の収穫:9月22日 1日間

2回目の収穫:9月25日〜28日 4日間

3回目の収穫:10月3日〜6日 4日間

4回目の収穫:10月8日(?)〜10日 3日間?

⇒約3週間弱にわたる、12日間

【2005年ヴィンテージ】

1回目の収穫:9月19日〜9月20日 2日間

2回目の収穫:9月26日〜30日 5日間

3回目の収穫:10月3日、5日 2日間

4回目の収穫:10月8日〜12日 4日間

5回目の収穫:10月17日〜20日 4日間

6回目の収穫:10月24日〜28日 5日間

⇒約6週間にわたる、22日間

【2007年ヴィンテージ】

詳細不明

⇒8週間にわたる、27日間

【2013年ヴィンテージ】

1回目の収穫:9月25日 1日間

2回目の収穫:10月2日 1日間

3回目の収穫:10月11日 (?) 1日間

4回目と5回目の収穫:10月21日〜24日 4日間

⇒約4週間にわたる、7日間(?)

多少、データにあやふやな所がありますが、大体のイメージがつかめるのではないでしょうか?収穫の期間は3週間で終わる年もあれば、2か月かかる年もある。また、収穫の実働日数は、7〜10日間ほどで終わる年もあれば、30日近くかかる年もある。

ちなみに、実働12日間ほどで終わった1990年ヴィンテージは、短期間で収穫が出来たのに加え、品質的にも20世紀最高か、という出来であったとの事です。

おわり

貴腐ワインの収穫方法というのは、思っている以上に複雑で、生産者、地域によってかなりばらつきがありそうです。もっと調べて行くと、もっといろんなパターンが出てきそうです。

投稿者

お気に入りに登録しました

閉じる