料理を食べてワインを飲む。その途端、料理だけでは感じなかった美味しさが現れることがあります。レストランに行く目的はお料理という方がほとんどだと思いますが、それぞれの料理に対してぴったりな1杯をソムリエに選んでもらえることはとても贅沢で、料理以外のレストランの楽しみですよね。自宅で食事をするときも、料理と相性の良いワインを選ぶことができたら、食事の時間がもっと楽しくなります。

一般的に言われる肉料理には赤ワイン、魚料理には白ワインの合わせ方、メインとなる主食材ありきで料理とワインの相性を探るのも、もちろんありです。ただ、一緒に組み合わせた食材や調味料、調理法によってその料理はがらりと変わり、合わせるワインも変わってくるはずです。

料理の要素が複雑になればなるほど、相性の良いワインを選ぶことは難しくなりそうなペアリング。まずは、料理とワインを合わせるポイントを4つに絞ったペアリングの基本を知って、ワイン選びを楽しんでみませんか?料理+ワイン=2、それ以上になったときの喜びは格別です。

目次

- -料理とワインの合わせ方のポイント-

- Point1 色を合わせる

- Point2 産地を合わせる

- Point3 香りを合わせる

- Point4 特徴が似た味を合わせる

- まとめ

Point1 色を合わせる

「白身」、それとも「赤身」?

お肉やお魚が主役の料理の場合、「白身」、「赤身」で合わせるワインを選びます。お肉もお魚も、赤身には鉄分が多く含まれていますので、鉄分と喧嘩しない赤ワインを。白ワインを合わせるとワインが負けてしまったり、臭みを感じたりすることがあるのです。青魚も鉄分が豊富なので、赤身の合わせ方と同じです。

白身 x 白ワイン

白身の魚(鯛、ヒラメ、スズキ、鱈、メカジキなど)白身の肉(鶏、ウズラ、ウサギなど)

ペアリング実例

メカジキと新玉ねぎとレモンのマリネ

レモンの酸味と新玉ねぎの甘味が味の決め手!

さっぱり冷たいお魚の前菜レシピ。

赤身 x 赤ワイン

赤身の魚(マグロ、カツオ、ブリ、サンマ、アジ、イワシ、サバなど)

赤身の肉(牛、鴨、羊、鹿、馬など)

ペアリング実例

マグロのレアグリル 醤油とバルサミコのソース

ソースに醤油とバルサミコを使うのがポイント!

マグロに醤油が合うのは間違いない!

完成した料理の色、ソースの色は??

塩、ハーブ、オリーブオイルで味付けをしたシンプルな料理と、デミグラスソースで煮込んだ料理では、料理の色のトーンが異なります。完成した料理やソースの色が濃いほどしっかりした味わい、ワインも同様で、色が濃いほどボディがしっかりとして、飲みごたえもあります。料理とワインの色を手掛かりに、色の濃い料理には濃厚な赤ワイン、色の薄い料理には白ワイン、といった方法で合わせるワインを選びます。

白っぽい料理、ソース x 白ワイン

白身の魚(白ワイン蒸し、天ぷらやフリット、白和え、クリームソース、塩やオリーブオイルでシンプルに味付けした料理など)

ペアリング実例

鱈と白菜のネギの柚子クリーム煮

ジャガイモの代わりに里芋を使ったり、ネギの代わりに玉ねぎを使っても美味しくできます。

茶色や黒っぽい料理、ソース x 赤ワイン

赤ワイン煮、デミグラスソース、赤味噌、八丁味噌ベースなど

ペアリング実例

鶏肉のバルサミコ煮

お肉は煮込む前に小麦粉をまぶして焼くのがポイント!

Point2 産地を合わせる

フランス・プロヴァンス地方のコック・オー・ヴァン(雄鶏の赤ワイン煮)とジュヴレ・シャンベルタン、同じくフランス・プロヴァンス地方のブイヤベース(魚介類を香味野菜やトマトで煮込んだもの)とプロヴァンスロゼ。郷土料理に同じ産地のワインを合わせて楽しむことは、その土地に住む人々が感覚的に始めたものだと思いますが、その土地に根付き、長く楽しまれている王道の組み合わせです。

フランスの話が出てきましたので、フランス語で結婚を意味する「マリアージュ」という単語について、少し触れてみます。食べ合わせの良さを表すときに使われる「マリアージュ」ですが、「ペアリング」という単語もここ数年よく耳にするようになりました。二つの単語に違いはあるのでしょうか。相反する言葉ではなく、意味が近い言葉ですので、違いを説明することはとても難しいのですが、「マリアージュ=料理とワインを合わせたときに互いを引き立て合い、プラスの効果が生まれる」、「ペアリング=料理の食材や調理法にロジカルにワインを合わせる」、という意味に近いのではないでしょうか。今回ご紹介する料理とワインの合わせ方は、「ペアリング」の意味に近いと考え、「ペアリング」の単語を使ってお話ししています。

産地を合わせる、に話を戻し、なぜ、産地を合わせると喧嘩せず、幸せなペアリングになるのでしょう。

ワインの味を決める大切な要素として「テロワール」があります。「テロワール」とは土地の個性、すなわち気候や土壌を表します。ブドウの品種が一緒でも、テロワールによって一方は力強く、もう一方はエレガントな味わいに。「テロワール」の違いはブドウやワインの味わいに大きくかかわります。そして、農産・畜産・水産物、更に調味料も、その土地の風土によって育まれた土地の恵み。食材とワインの産地を合わせることは、産地の個性が重なることになるので、ペアリングがうまくいく所以なのです。

「産地」を「国」という大きな括りで捉えて、イタリア料理にはイタリアワイン、フランス料理にはフランスワインのように、まずは、料理とワインの国を合わせることから始めてみるのはいかがでしょうか。次に、括りをワイン産地まで絞り、ワインの産地を沿岸部や島で生まれた「海のワイン」と、海から離れた内陸や標高の高い山の産地で生まれた「山のワイン」の二つに分けて、料理との相性を探ってみるのがペアリングの二つ目のコツです。

シーフード x 海のワイン

エリア

- 沿岸部に近い産地 :

- イタリア(シチリア、サルディーニャ島)

- 島 :

- ギリシャ(サントリーニ島)

- かつて海の底だった産地 :

- フランス(プロヴァンス) / スペイン(ガリシア) / ニュージーランド(マールボロ) など

特徴

- 白ワインの比率が高い

海流の影響を受けるので気候は涼しい

塩分を含む土壌で育ったブドウから造られるので塩味やミネラル感のある味わい

現地の料理

- シーフードや海藻を使った料理

ペアリング実例

鰆(サワラ)とデコポンのエスカベッシュ

旬の鰆(サワラ)を使った洋風南蛮漬け「エスカベッシュ」。デコポンの甘みと酸味が爽やか。白ワインやロゼワインにピッタリのおつまみ。

山の食材 x 山のワイン

エリア

- 海から離れた内陸のエリア :

- オーストリア、ドイツなどの海のない国

- 標高が高いエリア: :

- イタリア(ピエモンテ、トレンティーノ・アルトアディジェ) など

特徴

- 赤ワインの比率が高い

沿岸部に比べると飲みごたえのあるボディのしっかりしたタイプが多い

現地の料理

- 魚料理よりも肉料理がメイン

煮込み料理が多い

ペアリング実例

長芋と高菜漬け、パルミジャーノ・レッジャーノのパスタ

お肉を炒めるときに、ひき肉だからといって、すぐに崩さないのがポイント!

Point3 香りを合わせる

ワインと料理、それぞれが持つ香りの中で、似ている香り同士を合わせる方法です。

果物(フレッシュなものからドライフルーツまで)、ナッツ(アーモンド、クルミなど)、スパイス(バニラ、黒胡椒など)、植物(ハーブ、キノコなど)、スモーキーさ(燻製香、ロースト香など)など、ワインには様々な香りがあります。飲みたいワインの香りを嗅いで、最も特徴的な香りを見つけます。ワインを飲んでスパイシーな香りを感じたら、料理に胡椒を効かせてみる、といった具合。

味覚と嗅覚は密接に関係しているので、料理に使った食材と同じ香りがするワインを合わせれば、料理とワインが喧嘩せず、馴染みやすいのです。

まずは、特徴が捉えやすい3つの香りから、相性を探ってみます。

ハーブや香草を使った料理 x ハーブのような清々しい香りのあるワイン

ハーブ

- 西洋ハーブ(ディル、タイム、ローズマリーなど)、日本の香草(シソ、春菊、三つ葉など)、パクチー など

ハーブの香りを感じるブドウ品種

- ソーヴィニョン・ブラン

カベルネソーヴィニヨン

カベルネ・フラン など

ペアリング実例

鴨のロースト バルサミコと山椒のソース

鴨肉の質感に、山椒のピリッとした刺激と鼻に抜ける香りが絶妙に合います!!

スパイスを使った料理 x スパイシーな香りのあるワイン

スパイス

- 胡椒、クミン、クローブ、丁子、山椒 など

スパイシーな香りを感じるブドウ品種

- シラー

グルナッシュ

ゲヴュルツトラミネール など

ペアリング実例

鶏の冷製ハーブ蒸し

ハーブたっぷり!見た目もオシャレな冷前菜!

土っぽさを感じる食材を使った料理 x 土っぽい香りのあるワイン

土っぽさを感じる食材

- グルナッシュ ピノ・ノワール アリアニコ ネッビオーロ など

土っぽい香りを感じるブドウ品種

- シラー

グルナッシュ

ゲヴュルツトラミネール など

ペアリング実例

ごぼうとクルミのかき揚げ ナンプラー風味

ごぼうの香りとクルミの香ばしさは抜群の相性。

ナンプラーの旨味が味の決め手。

Point4 特徴が似た味を合わせる

先ほどご紹介した香りを合わせるに似ていますが、こちらは、特徴が似た味を合わせて料理とワインに一体感を持たせる方法です。ベリーのソースがかかったお肉のソテーに、ベリーの風味を感じるワインを合わせてみる、といった具合です。

シーフード x 海のワイン

料理

- ビネガー、マスタード、梅干し、レモンなどの柑橘を使った料理

ワイン

- 酸味が強い品種

冷涼な気候によって酸味が強く表れたワイン

ペアリング実例

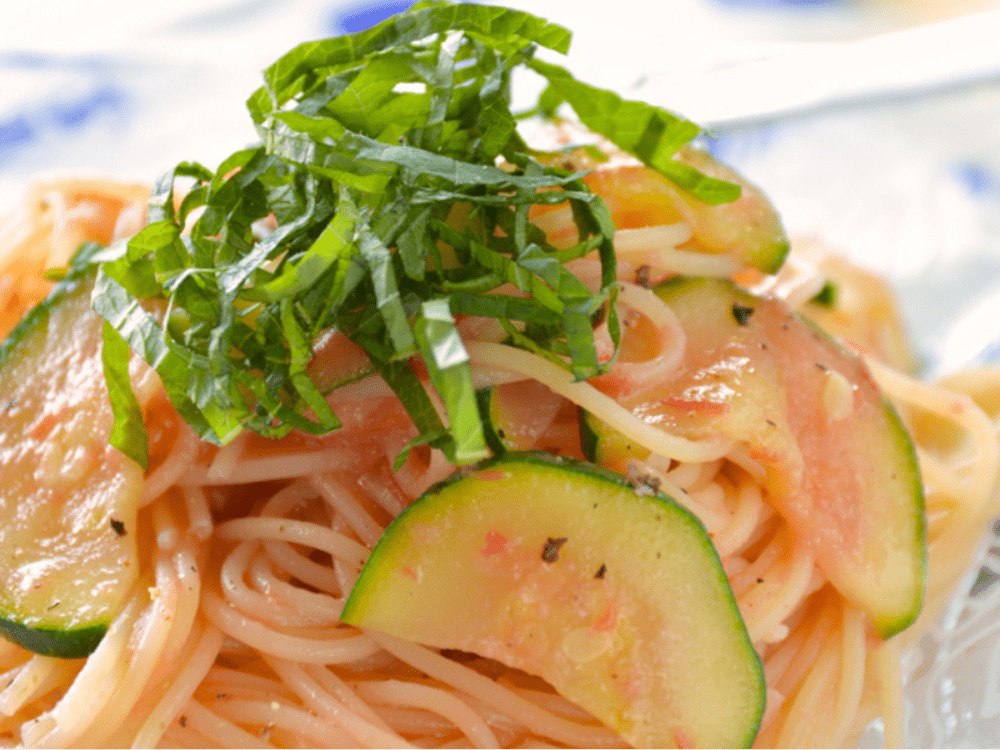

ズッキーニと梅トマトソースの冷製パスタ

冷製パスタの一番のポイントはしっかりと水気をきること。ズッキーニはパスタと一緒にゆでてしまうととっても楽です。

旨味を感じる料理 X 旨味が豊かなワイン

料理

- 魚介類

ナンプラーなどの旨味の強い調味料

だしの効いた料理

ワイン

- 海の近くで造られたワイン

シャブリなどのミネラル感が強く出る土壌のワイン

ペアリング実例

ホタルイカとセリのレモンクリームパスタ

旬のホタルイカを使ったパスタのレシピを紹介。セリの香りとレモンの酸味でワインにピッタリの味わいです。

まとめ

料理とワインを合わせるコツはたった4つ。実際に試してみて、ペアリングの妙を楽しんでみませんか?

試してみた組み合わせを携帯の写真で撮っておく、気づいたことをメモしておけば、次に向けても役立ちますのでおすすめです。

今回ご紹介した料理とワインのペアリングのコツが、これからの普段の家飲みを、もっと美味しく、もっと豊かにするヒントになりますように。

ペアリングについてもっと詳しく知りたい方におすすめの本

おうちでワイン

料理とワイン組み合わせメソッド

著者:大橋みちこ

誰でも簡単! たった5つの法則を覚えておけば必ず役立つ、ワインと料理の組み合わせ方を紹介したレシピブックが発売です。 家で気軽にワインを楽しみたいけど、チーズや生ハムばかりでは飽きてしまう。ワインには詳しくないけど、どんな料理とワインを合わせればいいのか…そんな人にこそおすすめの一冊!?